Programmation de l'édition 23-24

La programmation ci-dessous est présentée par Josué Morel.

Josué Morel est critique de cinéma, conférencier et enseignant. Il écrit pour la revue en ligne Critikat, dont il est le rédacteur en chef depuis 2019, et collabore aux Cahiers du cinéma. Il est également l’auteur de livrets pédagogiques et dirige des ateliers d’initiation à la critique et à l’analyse filmique.

LES VITELLONI • FEDERICO FELLINI

Italie - 1953 - 1h43 - noir & blanc avec Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, Leonora Ruffo.

Fellini filme le quotidien de cinq jeunes hommes vivant aux crochets de leurs parents, dans la petite station balnéaire de Pescara, en basse saison.

De prime abord, Les Vitelloni ne correspond pas à l’image que l’on se fait d’un film de Fellini. Loin du trait onirique et fantastique qui a fait sa renommée, il s’inscrit plutôt ici dans le sillage du néoréalisme italien, qui connaît déjà en 1953 ses derniers feux. Le cinéaste brosse, sur le mode de la chronique (l’action s’étend sur une dizaine de mois), un portrait de bande. Mais immédiatement, quelque chose résiste à cette aspiration quasi documentaire : le film s’ouvre sur l’élection de Miss Sirène 1953, dans une forme de kermesse qui ne dépareille pas totalement avec l’imaginaire fellinien. Cette fête ramène par ailleurs Les Vitelloni vers une inspiration plus symbolique. L’élection marque d’emblée la fin d’une époque (celle de la saison de la station balnéaire, qui s’apprête à rentrer en hibernation), impression renforcée par le surgissement d’une tempête chamboulant les festivités. Le regard de Fellini y témoigne à la fois d’un sens de la caricature – il croque, rapidement et habilement, les différentes figures de la communauté provinciale – et du tragique ; Pescara sera la prison de ces garçons oisifs.

« Les vitelloni » désignent en effet, en Italie, de jeunes hommes désœuvrés qui ne parviennent pas à entrer de plain-pied dans leur vie d’adulte. Étymologiquement, l’expression peut être traduite par « gros » ou « vieux » veaux : ils semblent macérer dans leur jus, coincés entre deux âges. Cette nonchalance passe notamment par le côté relâché du récit, qui gravite entre les cinq personnages masculins principaux : Fausto, dragueur invétéré, Moraldo, le plus jeune, Alberto, le rigolo de la bande, Leopoldo, qui aspire à devenir écrivain, et Ricardo, le bon vivant. Cette structure déliée, qui permet à Fellini de découper le film en épisodes, participe d’un mariage de tons parfois très divers.

Les Vitelloni paraît comme s’accorder à l’humeur de la ville, où l’on aperçoit par endroits des rues froides et désertes, mais aussi une série de fêtes (la séquence centrale du carnaval). Comme pour masquer la sinistrose, les personnages fréquentent sans relâche les salles de cinéma, de spectacle, etc. Mais à l’euphorie passagère succède immanquablement la gueule de bois. Sous la comédie de mœurs perle ainsi, petit à petit, une mélancolie diffuse : les garçons sentent intuitivement qu’ils sont en train de passer à côté de la vie et que la vie est en train de passer à côté d’eux. Il ne faut guère attendre de miracle (le vieux comédien auquel Leopoldo essaie de lire sa pièce) ou de satisfaction dans la résignation (Fausto qui essaie, pas beaucoup, il est vrai, de remplir le costume de bon mari, trop grand pour lui). Une seule échappatoire est possible, ce que comprendra Moraldo, qui en dépit de son âge se révèlera le plus sage : partir.

CLÉO DE 5 À 7 • AGNÈS VARDA

France - 1962 - 1h31 - noir & blanc avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray, Dorothée Blank, Michel Legrand. Le film est disponible en version ADSME

Paris, premier jour de l’été 61. Une jeune femme traîne

son spleen dans les rues de la capitale. Elle semble avoir tout pour elle, mais un sombre nuage noircit l’horizon : elle pourrait avoir un cancer.

À bien des égards, Cléo de 5 à 7 est emblématique de l’esprit d’aventure de la Nouvelle Vague, dont il condense la plupart des caractéristiques : une économie de moyens ; un tournage léger et ancré dans des rues parisiennes ; une soif joyeuse d’expérimentation, au mitan du récit, et que Varda a réalisé avec une poignée de camarades (Jean-Luc Godard, Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Sami Frey ou Eddie Constantine). Mais il témoigne surtout de la nature composite du cinéma d’Agnès Varda, à cheval entre la fiction et le documentaire et dont l’humeur oscille entre une félicité et un vague-à-l’âme aux accents parfois morbides. Le film avance ainsi sur un fil, rythmé par l’humeur changeante de Cléo, qui passe rapidement de l’euphorie à l’abîme. Le portrait que brosse Varda se révèle fracturé, à l’image des treize chapitres composant le récit : la cinéaste fait régulièrement surgir dans le cadre vitres, miroirs, glaces ou devantures brisées pour morceler le visage du personnage, qui perçoit dans son reflet l’emprise invisible du cancer.

« C’est où, ta maladie ? », lui demande Dorothée. « Dans le ventre. J’aime mieux là qu’ailleurs [...], au moins, ça ne se voit pas. » Cléo de 5 à 7 serait donc un film qui ferait surgir, sous l’apparente frivolité de son personnage-titre – Cléo se distingue notamment par sa coquetterie et son oisiveté – une angoisse enfouie. Discrètement, le début de l’été augure aussi la fin de quelque chose : c’est aussi la mort du printemps (le vrai nom de Cléo, Florence, vient de la déesse du printemps, Flore), tandis qu’Antoine, le jeune militaire qu’elle rencontre par hasard dans le parc Montsouris, achève sa permission et s’apprête à retrouver l’Algérie et sa guerre, autre ombre qui plane sur le cinéma français de l’époque. Même les déambulations improvisées dans Paris, qui comportent leur lot d’instants joyeux (telle la balade avec Dorothée, ou la séduction badine d’Antoine) témoignent d’un trouble, entre spectacles forains effrayants et constellation de signes qui rappellent Cléo à sa hantise de la mort. Varda joue notamment sur le fait que la présence de la caméra attire la curiosité des badauds. Dans une scène, cette dernière adopte le point de vue de Cléo ; en regardant l’objectif, c’est la jeune femme que semblent scruter les passants, nourrissant le sentiment que tout le monde arrive à voir ce que son élégance et sa grâce s’évertuent à masquer – sous l’épiderme, son corps est en train de pourrir. Mais le film ne s’engouffre toutefois pas entièrement dans cette voie sombre. Le dénouement, magnifique, met fin au lent supplice de l’attente. Alors que Cléo semblait de plus en plus s’enliser, la voilà comme ramenée à la lumière. Libérée du poids de l’incertitude, mais aussi de la solitude, elle s’avance alors, le regard tourné vers un amour naissant.

© Cléo de 5 à 7 - 1961 - succession Varda

LES DENTS DE LA MER • STEVEN SPIELBERG

États-Unis - 1975 - 2h04 - couleur avec Robert Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw

À l’orée de l’été, un requin rôde près des côtes de l’île d’Amity. Mais la municipalité, effrayée par la perspective de voir la saison touristique sacrifiée, fait la sourde oreille aux avertissements lancés par le shérif Brody.

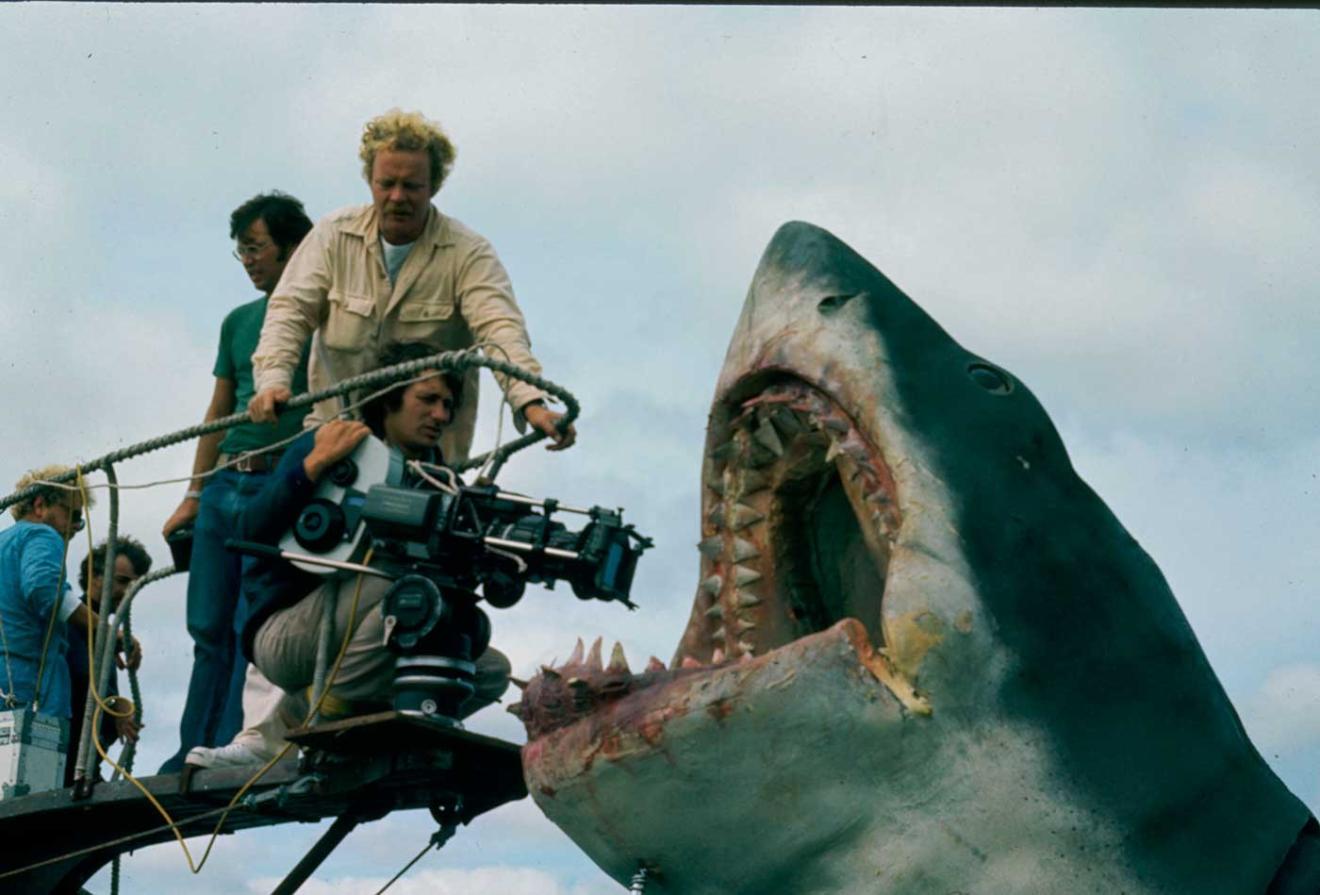

Des Dents de la mer, qui lance définitivement la carrière du jeune Steven Spielberg, on sait beaucoup de choses, à la fois sur son impact culturel – l’histoire le retiendra comme le premier blockbuster hollywoodien – que sur les difficultés qui ont émaillé sa production. Contrarié par une météo capricieuse et les déboires du requin mécanique, souvent défectueux, le tournage se révèle tumultueux, si bien que Spielberg, pour pallier ces aléas, opte pour une approche plus suggestive, qui consiste à figurer le monstre marin sans pour autant le montrer. C’est un film que tout le monde connaît, ou du moins croit connaître, mais dont la simplicité d’apparat masque pourtant une mise en scène d’une grande sophistication. Car Spielberg filme moins, du moins dans un premier temps, un requin mangeur d’hommes qu’une présence presque immatérielle, dont l’emprise s’étend au-delà de l’océan où il se cache. Un raccord extraordinaire en atteste : à l’issue de la première attaque, la caméra s’attarde sur les flots endormis. Un fondu enchaîné marque alors le passage de la nuit au jour, avant qu’une silhouette floue, s’extirpant de son sommeil, ne surgisse au premier plan pour contempler l’horizon marin. On comprend alors que, de manière imperceptible, la caméra est passée de l’extérieur à l’intérieur d’une maison.

Cette manière de relier la mort de la pauvre nageuse à l’éveil du personnage principal, le shérif Brody, permet de mieux circonscrire ce qu’implique l’arrivée du requin sur les côtes d’Amity : il s’agit d’un cauchemar. Cet effacement de la frontière entre l’océan et la terre nous fait par ailleurs comprendre que le requin est entré dans l’île elle-même.

La suite de l’intrigue corrobore cette hypothèse : entre surcadrages figurant sa gueule ouverte, motifs triangulaires renvoyant à son aileron et décalques qui se substituent à son corps invisible (les photos de requin, les jeux vidéo d’arcade, etc.), le poisson mangeur d’hommes semble hanter la petite communauté d’Amity. Le film s’organise ainsi entre acmés hitchcockiennes (les attaques) et mise en scène plus discrète d’un espace vampirisé par une menace fantôme. Pour la contrer, le shérif et ses alliés de fortune vont s’atteler à extirper le requin des abysses : il s’agit de ramener le mal à son enveloppe tangible, de le voir, enfin, pour mieux le terrasser. Le récit se découpe alors en deux pour se resserrer sur la traque du squale à bord de l’Orca, un bateau de pêche. Mais là encore, le requin, même lorsqu’il montre son museau, semble défier les lois de la nature : on ne perçoit parfois que les barils harponnés à son dos et qui, contre toute logique, s’enfoncent sous la surface de l’eau pour mieux ressurgir, la nuit venue. Comme un esprit frappeur. Le requin devient alors une pure puissance d’effroi : il s’échappe des profondeurs pour jaillir depuis l’intérieur même des plans et disparaître à nouveau, dans un incessant jeu de cache-cache.

COUPEZ ! • MICHEL HAZANAVICIUS

France - 2022 - 1h52 avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Jean-Pascal Zadi. Le film est disponible en version ADSME

De véritables morts-vivants envahissent le décor d’un film de zombies. Du moins le croit-on : Coupez !, par de multiples circonvolutions, joue entre le faux et le vrai pour dévoiler malicieusement les coulisses d’un tournage.

Depuis La Classe américaine, mashup* constitué d’extraits de films hollywoodiens emblématiques (on y croise John Wayne, Robert Redford, Clark Gable ou encore Orson Welles), Michel Hazanavicius s’est distingué par son penchant pour le recyclage et le détournement, des OSS 117 à The Artist, en passant par Le Redoutable, qui mettait en mieux scène Jean-Luc Godard et pastichait l’esthétique de ses films des années 60. Cette tendance atteint peut-être son paroxysme dans Coupez !, et ce pour plusieurs raisons. La première est qu’il s’agit d’un remake (assez fidèle) d’un film japonais de Shin’ichirô Ueda, sorti en France sous le titre Ne coupez pas ! La deuxième tient à son caractère de « film sur le cinéma », la première moitié du récit se focalisant sur le tournage d’une série B pris d’assaut par des zombies. La troisième, enfin, est que ce dédoublement apparent de la fiction en cache un autre : au bout de quarante minutes, Coupez ! se rembobine pour révéler que derrière le film dans le film se trouve en vérité... un film dans le film dans le film.

Par ce retour en arrière, on découvre alors la fabrication du court métrage horrifique auquel on assistait initialement. Commandité pour le lancement d’une plateforme, il repose sur une contrainte technique qui fait tout son sel – Rémi, le réalisateur médiocre campé par Romain Duris, doit parvenir à tourner l’intégralité du scénario en un plan-séquence unique. Sans la moindre « coupe », donc : là où le titre du film japonais insistait sur l’impératif de tou- jours garder la caméra en action, celui du remake pointe plutôt la partition du récit (Coupez ! pourrait s’appeler, de par sa structure tripartite, « Coupé »), mais aussi le soulagement qu’implique la fin du tournage ; crier« coupez ! », c’est mettre un terme aux nombreux ennuis qui jalonnent la gestation difficile de cet ersatz de La Nuit des morts-vivants.

Tout le film repose ainsi sur un tour de passe-passe : si la première partie ressemble à un film d’horreur amateur, c’est pour dévoiler, dans un second temps, l’envers des accrocs auxquels il doit sa médiocre qualité. Par exemple, un dialogue incongru se révèle être le fruit d’une improvisation causée par l’indisposition que rencontre un acteur ; les autres interprètes doivent donc meubler le vide tandis que Rémi tente laborieusement, en coulisses, de trouver une solution. À cet endroit, Coupez ! se fait l’éloge d’un artisanat du cinéma, dans sa forme la plus brinquebalante et imparfaite. Toujours sur le point de sombrer, le tournage est maintenu à flots par l’énergie et la débrouillardise des techniciens. Le plan final en apporte la preuve : dans un ultime effort, chaque membre de l’équipe met la main à la pâte en formant une pyramide humaine au sommet duquel Romy, la fille de Rémi (et jouée par la propre fille de Michel Hazanavicius), tient la caméra. Le cinéma apparaît alors non seulement comme le fruit d’un travail collectif, mais aussi comme une affaire de famille.

*Un objet artistique élaboré par assemblage d’éléments hétérogènes préexistants

© Lisa Ritaine

"À VOS MARQUES !"

Programme de courts métrages

Les Indes galantes de Clément Cogitore – 2017 - Art vidéo - 5'

Matti Ke Lal, fils de la terre d’Elisabeth Leuvrey – 1998 - Documentaire - 18'

Allonge ta foulée ! de Brahim Fritah – 2017 - Fiction - 16'

Beach Flags de Sarah Saidan – 2014 - Animation - 13'

Les Baleines ne savent pas nager de Matthieu Ruyssen – 2020 - Fiction - 22'

Orgesticulanismus de Mathieu Labaye – 2008 - Fiction - 10'

Durée totale du programme : 1h24. Le programme est disponible en version ADSME

Cet ensemble, qui réunit documentaires, films de fiction et d’animation, s’articule autour d’un axe commun : le sport envisagé comme un moyen d’affirmer son identité et de se dépasser.

Que permet le sport ? Pour cerner la réponse qu’apporte en creux ce programme de courts exogènes, on pourrait partir d’une phrase confiée en voix off par Benoît Labaye dans Orgesticulanismus : « C’est par le mouvement que l’on s’approprie sa propre vie. » Les différents films parlent tous, à leur manière, d’émancipation : il s’agit de ne faire qu’un avec un collectif (Les Indes galantes), de s’affranchir d’un pouvoir autoritaire (Matti Ke Lal, fils de la terre), de tracer sa propre voie quand on vit dans une cité (Allonge ta foulée !), d’échapper à un mariage arrangé (Beach Flags), de sortir de sa condition de « gros » (Les baleines ne savent pas nager) ou encore de repenser son rapport au mouvement lorsqu’on est handicapé (Orgesticulanismus).

Il n’est pas anodin que la plupart de ces titres mettent en scène de jeunes personnages en formation : le sport n’est pas envisagé sous l’angle de la performance mais de l’affirmation de soi ainsi que du lien que l’on tisse avec un embryon de communauté, qu’il s’agisse de danseurs, d’orphelins, de nageuses synchronisées, etc. Dans Matti Ke Lal, un vieux professeur de lutte présente ainsi l’entraînement rugueux auquel il soumet ses différents apprentis, qui doivent notamment labourer à répétition une parcelle de terre. La métaphore est limpide : leurs corps germent grâce à cette discipline de fer. Ce goût de l’effort et du dépassement de soi, mais aussi la volonté de repousser les limites de son enveloppe physique, sont des thèmes récurrents au sein de ces six courts métrages. On y retrouve par ailleurs une manière commune de lier le mouvement à une impulsion musicale. Du coureur d’Allonge ta foulée ! aux nageurs des Baleines..., chacun cherche sa propre musique intérieure. Trouver son rythme, c’est fixer une cadence permettant au corps de parcourir quelques mètres de plus, d’accomplir avec plus de grâce une arabesque sous l’eau, de rattraper un peu de distance sur une rivale qui court plus vite que soi. Cette logique est au cœur des Indes galantes, captation d’une adaptation (libre) du ballet éponyme de Rameau, dirigée par Cogitore lui-même à l’Opéra Bastille. La rencontre entre un groupe de danseurs de Krump et l’œuvre lyrique de Rameau devient le théâtre d’une réunion entre deux époques et styles diamétralement opposés, pour organiser une ronde qui semble chorégraphiée par endroits et improvisée à d’autres. La danse et l’euphorie collective deviennent alors l’instrument pour inventer une « autre musique », moins dictée par la partition d’origine que par les corps eux-mêmes.